预制菜肴已逐渐成为现代家庭日常饮食的重要组成部分,其中,回锅肉作为川菜中的经典代表,以其独特的鲜香浓郁、肥而不腻的风味深受消费者青睐。然而,由于其制作工艺复杂,产品质量容易受到加工、灭菌、冷藏、运输、复热方式的影响,尤其是复热环节被认为是导致产品品质下降的关键因素之一。如何在复热环节最大程度地保留其原有风味,并进一步提升整体食用品质,本研究以典型川菜回锅肉为研究对象,选取4种复热方式(直接复热、微波复热、汽蒸复热和水浴复热),采用HS-GC-IMS、电子舌和电子鼻,并结合偏最小二乘判别分析方法,对其风味特征进行系统分析。

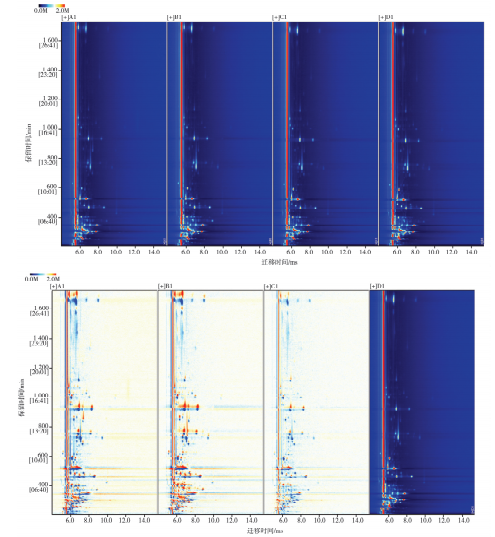

图3 不同复热方式下回锅肉HS-GC-IMS二维谱图及其对应差异扣除谱图

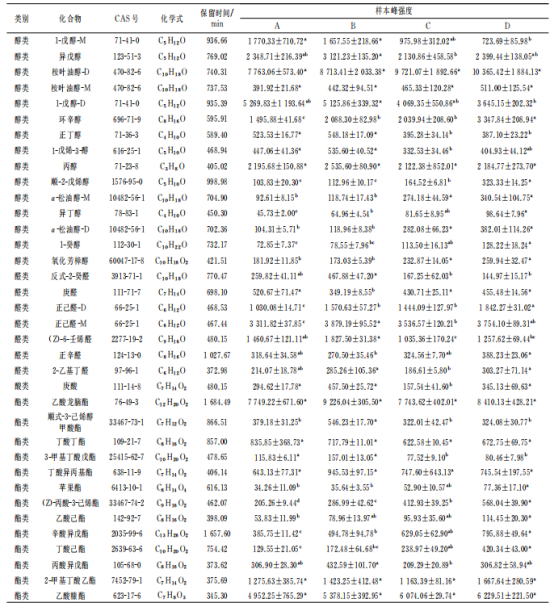

不同复热方式处理回锅肉挥发性成分定性分析结果

电子鼻结果分析

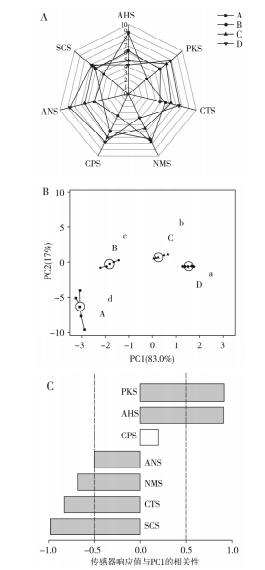

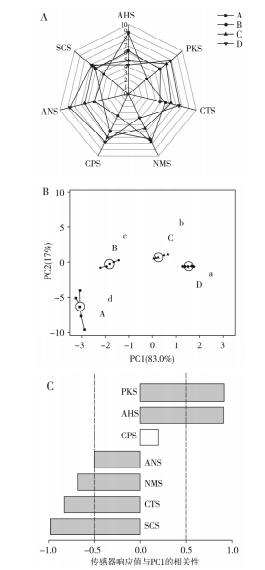

采用不同复热方式对回锅肉进行处理后的电子鼻检测结果见图1。

由图1中A可知,微波复热样品(C)的响应值最低,相比之下,汽蒸复热样品的响应值最高。为探究不同复热方式对回锅肉香气特征的影响,基于电子鼻传感器采集的气味响应信号,构建了稳健主成分分析(PCA)模型。通过对主成分的提取与计算,并结合Pearson相关性分析,揭示数据的潜在结构特征,明确变量之间的关系及其与模型特征。

由图1中B可知,PC1对总体样品的解释率高达98.9%,能够较好地反映4种复热方式下回锅肉的香气差异特征。PCA图中样品上标注的不同小写字母表示沿着PC1维度上4种复热方式处理组间香气特征存在统计学显著性差异(P<0.05)。其中,微波复热组(C)与汽蒸复热组(D)在PC1维度上的离散程度最大,表明二者在香气特征上存在显著性差异(P<0.05),这与图1中A的结果一致。同时,其他复热方式样品的分布分散,表明不同复热方式对回锅肉挥发性香气成分产生了明显影响。

由图1中C传感器的响应值在PC1上重要性之间的相关性可知,T40/2和T70/2是汽蒸复热组(D)的主要特征,对应的香气类型为氧化能力较强的气体和芳香族化合物,对应的化合物为甲胺和己醇。相比之下,微波复热组(C)传感器的响应值特征是LY2/G和TA/2,对应的香气类型为胺类物质和有机化合物,对应的化合物为甲胺和己醇。这些结果表明,不同的复热方式对回锅肉的香气特征具有显著影响,其中汽蒸复热与微波复热的回锅肉在挥发性物质的类型和强度上表现出明显差异。

由图1中A可知,微波复热样品(C)的响应值最低,相比之下,汽蒸复热样品的响应值最高。为探究不同复热方式对回锅肉香气特征的影响,基于电子鼻传感器采集的气味响应信号,构建了稳健主成分分析(PCA)模型。通过对主成分的提取与计算,并结合Pearson相关性分析,揭示数据的潜在结构特征,明确变量之间的关系及其与模型特征。

由图1中B可知,PC1对总体样品的解释率高达98.9%,能够较好地反映4种复热方式下回锅肉的香气差异特征。PCA图中样品上标注的不同小写字母表示沿着PC1维度上4种复热方式处理组间香气特征存在统计学显著性差异(P<0.05)。其中,微波复热组(C)与汽蒸复热组(D)在PC1维度上的离散程度最大,表明二者在香气特征上存在显著性差异(P<0.05),这与图1中A的结果一致。同时,其他复热方式样品的分布分散,表明不同复热方式对回锅肉挥发性香气成分产生了明显影响。

由图1中C传感器的响应值在PC1上重要性之间的相关性可知,T40/2和T70/2是汽蒸复热组(D)的主要特征,对应的香气类型为氧化能力较强的气体和芳香族化合物,对应的化合物为甲胺和己醇。相比之下,微波复热组(C)传感器的响应值特征是LY2/G和TA/2,对应的香气类型为胺类物质和有机化合物,对应的化合物为甲胺和己醇。这些结果表明,不同的复热方式对回锅肉的香气特征具有显著影响,其中汽蒸复热与微波复热的回锅肉在挥发性物质的类型和强度上表现出明显差异。

图1 电子鼻分析不同复热方式对回锅肉香气特征的影响

电子舌结果分析

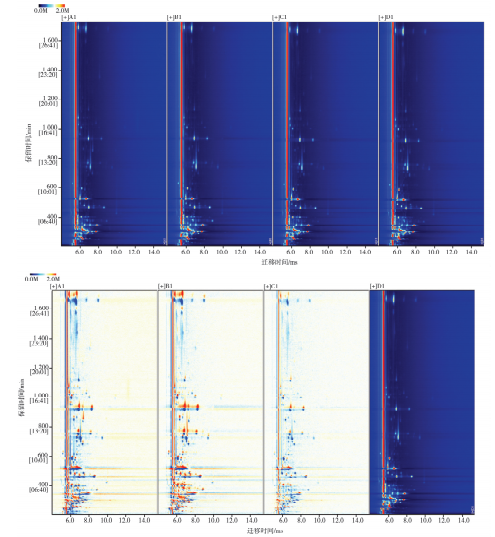

电子舌检测结果见图2。不同复热方式显著影响回锅肉的滋味特征。由图2中A可知,经过归一化处理后,各复热组样品在滋味强度上表现出明显差异(P<0.05)。其中,直接复热组(A)在AHS传感器上的响应值最高,表明其在该味觉维度上表现最突出;而其余3种复热方式激活了相似的传感器通道,尤其是汽蒸复热组(D)在ANS、PKS和CTS传感器上的响应信号最强烈,表明其对应的味觉特征更显著。为进一步分析不同复热方式对滋味特征的影响,基于电子舌传感器采集的响应数据构建了稳健主成分分析(PCA)模型。由PCA得分图(见图2中B)可知,4种复热组样品在PCA分布上存在显著性差异,其中直接复热组(A)与汽蒸复热组(D)样品之间的距离最远,表明两者在滋味组成上差异显著。结合Pearson相关性分析图(见图2中C),可进一步明确各滋味传感器与不同复热方式的关系。结果显示电子舌在识别和分析复热处理回锅肉的滋味成分方面具有一定优势。

图2 电子舌分析不同复热方式对回锅肉滋味特征的影响

不同复热方式处理回锅肉挥发性成分结果

不同复热方式处理回锅肉挥发性成分谱图分析

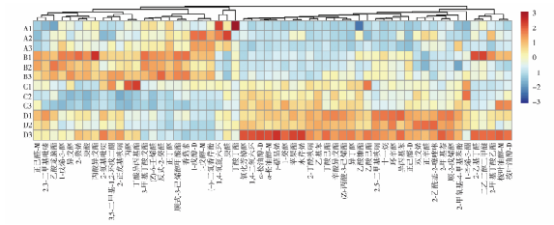

利用HS-GC-IMS对不同复热方式处理的回锅肉中挥发性有机化合物进行了系统分析。二维色谱地形图(见图3)直观展现了各组样品中挥发性成分的分布特征,其中直接复热组(A)与微波复热组(C)在保留时间轴上表现出明显差异。同时,不同复热方式处理的样品在迁移时间上出现更多特征性化合物峰,反映出复热方式对风味物质的释放与生成具有显著影响。为进一步明确各复热方式下挥发性有机化合物的差异特征,进行了降维处理,并以汽蒸复热组(D)为参照,进行了差异谱图扣除分析。结果显示,各复热处理组在挥发性组分的种类与丰度上均存在一定差异,尤以直接复热组(A)与汽蒸复热组(D)之间差异最显著。这些结果表明,不同复热方式在风味物质的保留、转化和迁移过程中发挥着关键作用,可能影响脂肪、氨基酸及其衍生物等风味前体物质的热解反应路径,从而引起最终香气成分的变化。

图3 不同复热方式下回锅肉HS-GC-IMS二维谱图及其对应差异扣除谱图

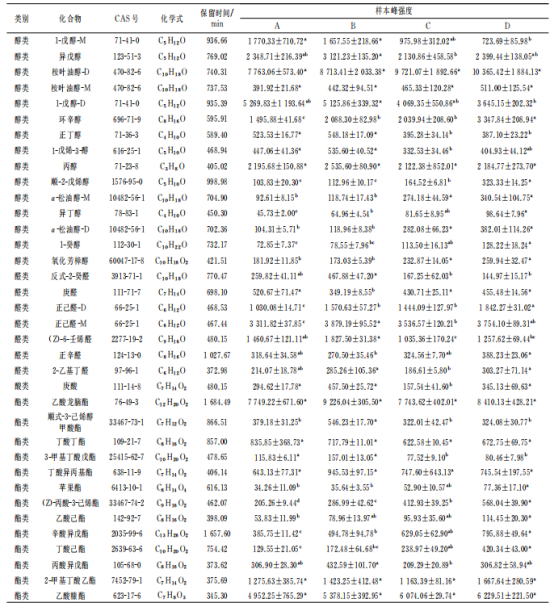

不同复热方式处理回锅肉挥发性成分定性分析结果

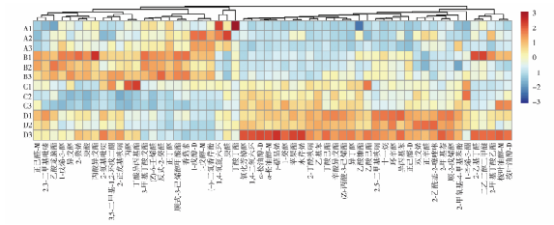

在4个样品中共定性出58种挥发性有机化合物(包括单体和二聚体),其中醇类化合物15种,其他类化合物4种,醛类化合物7种,酮类化合物2种,烯类化合物4种,杂环类化合物11种,酯类化合物13种,见表3。样品对应的挥发性物质的指纹图谱见图4,通过对定性出的挥发性物质进行聚类分析发现,在直接复热组(A)中丁酸丁酯、庚醛、1,4-氧氮六环和(-)-二氢香芹酚的浓度最突出;在水浴复热组(B)中香菇素、顺式-3-己烯醇甲酸酯、正丁醇、反式-2-癸醛、(Z)-6-壬烯醛、3-甲基丁酸戊酯、丙酸异戊酯、庚酸、2-烯异戊醇、1-戊烯-3-醇、乙酸龙脑酯、2,3-二甲基吡嗪的浓度最突出;在微波复热组(C)中顺1,2-戊烯醇、2-甲基萘、2-乙酰基-2-噻唑啉、正辛醛、双戊烯、异丙基苯、环辛醇、十一烷、2,5-二甲基呋喃、乙酸己酯、乙酸糠酯等化合物的浓度最突出,此外,这些化合物在汽蒸复热组(D)中的浓度更突出。

表3 HS-GC-IMS鉴定的不同复热方式回锅肉挥发性化合物

图4 不同复热方式下回锅肉HS-GC-IMS指纹图谱

由图5可知,HS-GC-IMS化合物类别峰强度显示了经过复热后回锅肉挥发性成分的浓度,醇类化合物的浓度占比最高,其次为酯类、杂环类和醛类化合物。据报道,醇类化合物主要通过多不饱和脂肪酸和脂类的降解形成,为肉类提供清香味,对肉类风味有增强作用。尽管它们在肉类香气中的作用不如醛类显著,但在回锅肉类菜肴的整体香气构成中仍占据重要地位。在水浴复热(B)和汽蒸复热(D)处理的回锅肉样品中,醇类化合物的浓度最高。

在酯类化合物方面,直接复热组(A)和微波复热组(C)的酯类浓度最低,这意味着高温或快速加热条件下,部分酯类物质更易挥发或分解。此外,此类复热方式缺乏额外的湿热环境,导致酯化反应前体物质或产物的保存能力较弱,从而降低了酯类物质的最终检出量。酯类通常带有水果或花香气息,赋予肉制品独特的醚香和甜美的果香,从而在微波复热的回锅肉中形成更具协调感与丰富度的风味层次,进一步提升了整体风味的复杂性。

醛类是脂质氧化的次级副产物,是所有肉类中的重要挥发物。在研究中,检测到回锅肉中醛类化合物浓度最高的样品为水浴复热(B),这些醛类化合物包括反式-2-癸醛、庚醛、正己醛、(Z)-6-壬烯醛、正辛醛和2-乙基丁醛,表明在湿热的水浴复热处理条件下,促进了脂肪酸的氧化,从而生成了更多的醛类化合物。尤其是在水浴复热条件下,醛类物质的生成和释放尤为显著。

图5 不同复热方式回锅肉HS-GC-IMS峰强度

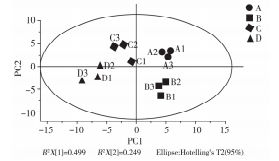

偏最小二乘判别分析模型

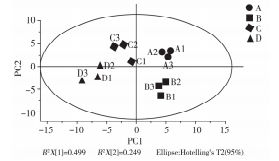

为了更深入地研究复热回锅肉之间的风味差异,将HS-GC-IMS所鉴定的复热后回锅肉的挥发性成分数据进行偏最小二乘判别分析(PLS-DA)。由图6可知,PLS-DA模型解释率参数R2X[1]为0.499,R2X[2]为0.249,累计贡献率达到0.748,涵盖了大部分回锅肉样品的挥发性物质特征。在Hoteling'sT2(95%)置信区间内4个样品分布在4个不同的象限,其样品间的距离直观反映了复热方式对回锅肉香气的差异化影响。其中,直接复热组(A)位于第一象限,微波复热组(C)位于第二象限,汽蒸复热组(D)位于第三象限,而微波复热组(B)位于第四象限,表明样品间的香气差异较大。相比之下,直接复热组(A)与微波复热组(C)、水浴复热组(B)样品的位置较接近,直接复热组(A)和汽蒸复热组(D)样品的距离较远,表明两者的风味特征差异最显著,这是因为直接加热过程中高温加速了油脂的氧化或降解,导致部分挥发性有机化合物的浓度出现明显波动,从而使其风味特征与其他复热方式相比存在较大偏差,这一结果也与上述电子鼻分析的结果相一致。

图6 不同复热方式回锅肉挥发性物质PLS-DA模型得分图

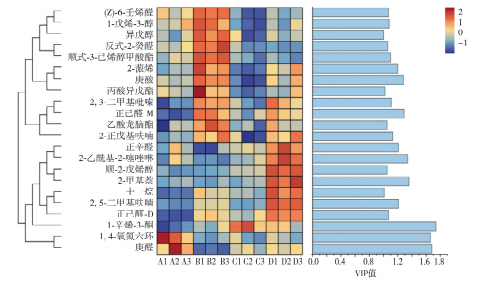

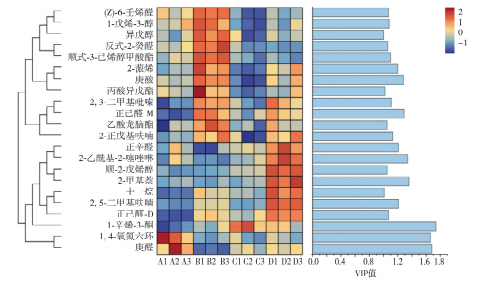

利用PLS-DA模型中的变量重要性投影(VIP)值,可准确筛选不同复热方式下回锅肉的关键差异香气化合物,从而明确各复热方式对挥发性物质的主要影响因子。设置VIP值大于1作为筛选标准,共筛选出22种关键差异香气化合物的聚类热图(见图7),包括1-戊烯-3-醇、顺-2-戊烯醇、异戊醇、庚醛、正己醛-M、正辛醛、正己醛-D等。聚类热图进一步显示,不同复热方式回锅肉在挥发性风味物质的组成和分布上均存在显著性差异:1,4-氧氮六环和庚醛是直接复热组(A)的主要挥发性化合物;(Z)-6-壬烯醛、1-戊烯-3-醇、异戊醇、反式-2-癸醛、顺式-3-己烯醇甲酸酯、2-蒎烯、庚酸、丙酸异戊酯、2,3-二甲基吡嗪、正己醛-M、乙酸龙脑酯和2-正戊基呋喃构成了水浴复热组(B)样品的核心挥发性物质。此外,在微波复热组(C)中,1-辛烯-3-酮的浓度达到最高值。而汽蒸复热组(D)的主要挥发性化合物包括正辛醛、2-乙酰基-2-噻唑啉、顺-2-戊烯醇、2-甲基萘、十一烷、2,5-二甲基呋喃、正己醛-D等。这些结果表明,不同复热方式回锅肉在挥发性物质方面存在显著性差异,这种差异可能源于脂肪氧化、糖基化、酰基转移等关键反应途径,从而导致了最终挥发性风味物质的差异。上述关键化合物可作为区分不同复热方式回锅肉香气特征的挥发性标志物。

图7 不同复热方式对回锅肉关键差异挥发性物质影响结果

来源:感官科学与评定,转载请注明来源。文章封面图片来源于创客贴会员。

参考文献:朱开宪,郭明遗,王天杨,等.基于智能感官与HS-GC-IMS技术探究不同复热方式对川菜回锅肉风味的影响[J].中国调味品,2025,50(08):125-135.

提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系小编。